E dunque, il grande viaggio è incominciato. Sveglio Luciano e aspettiamo il mattino.

Ho contattato un’ostetrica abbastanza giovane, una Compagna, lavora in ospedale ma è disposta ad assistermi a casa. Le piace l’idea, è un’idea d’avanguardia, radicale, e la radicalità piace al movimento femminista extraparlamentare anni Settanta, riprendiamoci la vita, riprendiamoci il corpo e riprendiamoci il parto.

Lei arriva, e arriva anche la mia tribù. Ci sono le mie amiche del cuore, Pani e Martina, che a dire la verità si chiamavano Pina bionda e Pina mora, perché ancora non avevano deciso di cambiarsi il nome. C’è Francesco, che conosco dagli anni del liceo, delle notti trascorse alla Pink, la casa rosa, e delle mattine nella latteria accanto all’Accademia. C’è la Rosa, mia amica d’infanzia e specie di vice-mamma, anche se abbiamo quasi la stessa età. C’è Ambrogio, amico di antichi tempi di Luciano e che in tali tempi resterà. Ci sono la Sandra e il Caviaz, unici ad avere già un figlio, piccolo e dal nome dadaista, Dada. Altri ancora passano, il tempo di un saluto e di un abbraccio. La nostra vita è un ininterrotto evento collettivo. Ancora per poco.

Noi, il tempo condiviso le notti condivise gli spazi condivisi i letti condivisi. Noi e le piattole, che periodicamente denunciano la grande intimità che ci unisce. Noi, il privato è politico.

L’ostetrica, Renata mi pare si chiamasse, mi visita spesso e io non lo sopporto. In questa gravidanza sono diventata una specie di selvaggia, e qualsiasi intromissione nel mio corpo la sento come una profanazione della mia sacra caverna.

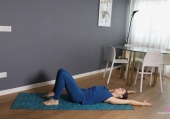

L’attesa dura tutto il giorno. Ogni dieci minuti esatti ho una contrazione dolorosa, chiedo silenzio, mi estraneo da tutto, respiro veloce, e poi passa. Guardo sempre l’orologio che ho al polso, un vecchio orologio da uomo che Pani mi ha prestato per l’occasione.

Per il resto sto benissimo.

Mi piace essere circondata da tante persone, mi sento una specie di dea della fecondità e, siccome sono una megalomane, mi nutro di questa sensazione.

Non mi dilato. Non supero mai i due-tre centimetri di dilatazione. Renata comincia a minacciarmi, o almeno è così che io vivo quello che mi dice. Sento la sua paura che serpeggia, la sento nel suo linguaggio tecnico e freddo, nel suo pensa al bambino non essere irresponsabile.

- Se non ti dilati, se alla prossima visita non sei dilatata di più, devi andare in ospedale. Quel che va fatto va fatto, non c’è motivo di fare tragedie -

Ospedale. Ecco la parola terribile. Ospedale, medici, camici bianchi, sala parto, lettino da parto.

Orrore.

La notte passa in questo clima di paura, il mio corpo mi è diventato nemico, e fa quello che gli pare. Ogni volta che vedo Renata avvicinarsi, mentre si infila i guanti di lattice per la visita, mi sento come se mi presentassi all'esame di maturità senza avere aperto un libro. Due centimetri. L’unica consolazione sono gli amici sparpagliati per la casa. Quando vado in bagno a fare pipì scavalco qualcuno che dorme in sacco a pelo, saluto qualcun' altro che si sta facendo un caffè in cucina.

Alla mattina sono disperata, non ho nemmeno la forza di parlare. Usciamo, diretti all’ospedale di Lugo, quaranta chilometri di pianura.

A Lugo c’è un ospedale dove fanno quello che allora si chiamava “il parto Leboyer”. Ossia luci soffuse, silenzio, taglio tardivo del cordone ombelicale, e bambino sulla pancia della madre appena nato per ricreare subito il contatto. Ciò che di meglio si può sperare da un ospedale reparto maternità, anno 1978. Mi ero premurata di scegliere un ospedale decente, nel caso ne avessi avuto necessità.

Siamo io, Luciano e Pani che guida l’auto. Lascio la tana dove sono rinchiusa da ventiquattro ore, lascio le persone che mi si erano raccolte intorno, il letto stropicciato, gli odori di casa mia.

Fuori c’è un sole bellissimo, è l’estate di S. Martino ma io sembra che vada a un funerale.

Quaranta chilometri di contrazioni ogni dieci minuti. L’autostrada attraversa la pianura illuminata dal sole freddo del mattino. Gli alberi hanno le foglie gialle e una leggera nebbiolina avvolge tutto. Ogni tanto appare un albero di cachi, già spoglio delle foglie e carico di frutti arancioni. Tutta questa bellezza serve solo ad aumentare il mio senso di catastrofe imminente.

Siamo arrivati, parcheggiati davanti all’ospedale, io e Luciano soli. Scoppio in un pianto disperato. Aggrappata a lui, i miei singhiozzi di bambina mi scuotono fino nelle viscere, mi sento come deve sentirsi l’agnello quando lo portano all’altare sacrificale. Questo pianto però mi fa bene. Varco la soglia dell’ospedale un po’ meno impaurita. Tutti sono solerti, professionali, veloci. Io sono una delle tante.

Mi visitano, è solo un travaglio lungo ma va tutto bene. Questo mi tranquillizza, le mie fantasie da camera di tortura medievale si placano.

Mi portano nella mia stanza. Ci sono due letti, ma sono sola. Ho con me la mia triste valigetta, con gli effetti personali miei e del bebè. Tutto il mio calore, la mia vita di sempre, sta in quella specie di cestino da asilo.

Arriva un’infermiera per farmi il clistere di routine. Orrore, sono entrata nella catena di montaggio, e sono nelle loro mani.

Poi ne arriva un’altra con una pastiglia.

-Prendila -

-Scusi, che cos’è? -

-Ossitocina. -

-E perché mai dovrei prenderla? -

-Così partorisci più in fretta, in due ore hai finito. Le donne da noi partoriscono tutte in due ore. -

-Guardi che io non ho nessuna fretta, partorirò quando sarà il momento. -

Niente da fare, questa è la prassi, il primario vuole così, lo stesso primario che non vuole vedere donne in travaglio a letto, ma a camminare in corridoio.

E l’ossitocina, mi dicono, me la spareranno in corpo con una flebo nella fase espulsiva, in sala parto.

-Scusi, e Leboyer che c' entra? -

-Non ti preoccupare per quello, le luci saranno basse, il taglio del cordone, il silenzio e tutto il resto, tutto regolare.-

Finalmente ricomincio a diventare rabbiosa. Esco da quello stato un po’ ebete da candide lenzuola d’ospedale e infermiere inamidate e sorridenti, qui non si corrono rischi.

Le pastiglie faccio finta di prenderle, poi vado a sputarle in bagno.

Mi si fa strada un’idea, all’inizio quasi per gioco. Tornare a casa mia.

-Luciano, adesso noi ce ne andiamo di qui. -

Lui pallido, mi guarda come se fossi pazza, ma una di quelle pazze a cui non si può dire di no. Sono di nuovo allegra, gonfia di me come un’albicocca matura. E poi lo dicevo che doveva nascere l’undici, perciò nascerà l’undici.

E così chiamo la Fulgeri, quell’ostetrica di montagna che mi aveva tanto spaventata la prima volta.

Le spiego brevemente le cose.

Lei, serafica:

-Venga su a S. Benedetto, la visito e poi vediamo. Si fa un bel giro in montagna, che è una giornata bellissima -

Lo ammetto, mi ha spiazzato. Questa è più matta di me.

-Guardi che devo fare centocinquanta chilometri, e sono alla trentacinquesima ora di travaglio. -

-Non si preoccupi, non nasce per la strada. Al massimo nasce qui, così nasce in montagna. -

Trionfante, do la notizia a Luciano e Pani, e ai medici.

Questi non possono credere alle loro orecchie, proprio non capiscono perché voglio andarmene, loro sono così all’avanguardia.

Mentre preparo di nuovo il mio cestino da asilo, loro sfilano uno dopo l’altro, per sapere e capire.

Io mi sento una specie di eroina di frontiera. Di poche parole.

Firmo.

Partiamo.

Durante il viaggio siamo allegri, scherziamo e facciamo i cretini. Adesso gli alberi di cachi mi rendono più felice. Sembrano gioielli, con i frutti rotondi incastonati come pietre nei rami nudi. Ogni dieci minuti, un minuto di religioso silenzio per la mia contrazione.

S. Benedetto Val di Sambro è un paesino silenzioso immerso nei boschi infuocati dai colori dell’autunno. Ricordo il cielo azzurro intenso.

La Fulgeri, spiccia e sicura di sé, mi visita nel suo ambulatorio di ostetrica condotta nel palazzo del Comune. Mi dice di tornarmene a casa.

- Vedrà che partorisce stanotte, venitemi a prendere verso le otto, stasera. -

Di nuovo, partiamo. Euforici.

Una curva dopo l’altra riattraversiamo i boschi accesi di rosso e giallo. Imbocchiamo l’autostrada e arriviamo a Bologna poco prima del tramonto.

Torniamo a casa, si ricomincia.

di Marzia Fulgeri

Marzia sarà vicino Milano (Sesto S. Giovanni) giovedì 16 febbraio 2012, ore 20.00 (Spazio Arte - Soc. Coop. Piccoli Passi, Maestri del Lavoro- Sesto S.Giovanni) per presentare il suo libro, dunque non perdiamoci questa presentazione e l'occasione di acquistare il libro con dedica!

tratto da "Volevo fare la Fulgeri", Marzia è madre, nonna, doula, blogger.... e molto altro.

Il bel Blog di Marzia: Una Doula accanto a te e l'associazione Magicadula